本館収蔵品紹介

- 名古屋東洋官窯陶磁美術館

- 本館収蔵品紹介

中国・宋朝

【官窯 弦紋长颈瓶・宮廷御用磁器】

「官窯」

宮廷専用の陶磁器を焼く窯を官窯という。

宋時代の官窯は、まず北宋の都汴京開封府に置かれました。その後、宋の南遷にともない、杭州臨安府の皇城内の修内司、次いで新窯が郊壇下に置かれました。首都・杭州(浙江省)に置かれた官窯ではただ青磁のみが焼かれ、飲食器や祭礼の器などとして宮廷に納められました。胎土は鉄分の多い、陶器質の黒みがかった土で、これが分厚い青磁釉で覆われる。黒みのある土を選択し、これに厚く釉を掛けることによって深みのある青に発色し、胎土と釉の収縮率の違いから、器面には細かく貫入が生じている。青緑色の澄んだ釉色と複雑に入り組んだ釉薬の貫入が特徴である。

宋代の官窯は青磁窯であったが、明時代になると江西省の景徳鎮窯に永楽年間(1403~24)に官窯が設けられて、白磁、染付、色絵を中心として作陶され、清朝も1680年(康煕19)に景徳鎮に官窯を開いた。

朝鮮半島では李朝時代の広州窯(京畿道(けいきどう)所在)が正しい官窯であり、日本では江戸時代になって鍋島藩が築いた大河内窯をはじめ、各藩の藩窯が官窯にあたる。

◇写真:中国・宋朝 960年〜1279年 (かんよう げんもんながくびびん)【「官窯」弦紋长颈瓶・宮廷御用磁器】(日本では平安時代、およそ1060年前)※詳細写真は写真をクリックすると見られます※

中国・明朝

【青花缠枝花紋大碗 ・宮廷御用磁器】(宣德官窯)

「明朝永楽・宣徳年間の青花磁器」

青花磁器は明の永楽・宣徳年間に、青花磁器の黄金時代となる。宣徳年間(1425~36)には、景徳鎮に「御器廠(ぎょきしょう)」つまり皇室に納める高級品を生産する官営の窯が置かれ、官窯製品には年款を記すことが一般化しました。そして、青花磁器は洗練さが加えられ、透き通るような質の高い白磁胎にコバルトの発色は冴え、濃淡の美しい繊細な文様を配した宣徳官窯器は、今日まで高い評価を得ています。

芸術的風格は元代の力強い豪放さから、流麗きわまりない製品をつくりあげるようになった理由としてあげるのならば、第一は、磁器が質的に向上したことで、この時期の青花磁器は素地が白く、良質になり、釉薬が透明で艶やかになり、顔料が一層鮮やかになっている。それに加えて素地が次第に薄くなって、磁器の質の美しさを高めている。第二は、題材と芸術的手法の新しさである。永楽・宣徳年間の題材は桃、柘榴、レイシ、枇杷、葡萄など各種の果物。牡丹、梔子(くちなし)、蓮、椿などの花。梅、蘭、竹、菊、芭蕉の葉、唐草、それに図案模様などがほとんどである。こうした題材には、当時の悠々自適の生活や清新俊逸の風俗が反映されている。大自然の中の美しく愛すべき果物や草花であり、こうした叙情的な題材を表現するために、新しい手法がいくつか採用されるに至った。一つに青と白の対称性を明確にすることであった、元代の青花のように密集したものは影をひそめ、青と白の分布にはバランスが考慮され、線は軽く、流動感にあふれ、飾りは明朗で美しくなっている。二つめに、文様を描くのに写実的傾向の手法がつかわれて、花や葉の部分に空白を残したり、わずかに色付けして、文様の形象をごく自然にし、しかも装飾性をもたせる。三つ目に、水墨画のように、釉薬や顔料を滲ませていることにより、濃淡をもたらすようになった。このような釉薬と顔料のごく自然な融合もこの時期の特徴である。

◇写真:中国・明朝 (宣德官窯)/1426年〜1435年 (せいかてんしかもんおおわん)【青花缠枝花紋大碗 ・宮廷御用磁器】(日本では室町時代、およそ600年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・清朝

【青花龍穿牡丹紋灯草口梅瓶・宮廷御用磁器】(雍正官窯)

「清朝の青花磁器」

世界的に有名な景徳鎮窯は、長い歴史の中で様々な技法を開発し、世界に影響を与えました。

英語で中国のことをChina(チャイナ)といいますが、これは、「磁器」のことを意味しています。こういったことからもわかるように、中国磁器は中国の宮廷で用いられただけでなく、主要な貿易品の一つとなっていました。清代には明代に一度途絶えた景徳鎮窯の官窯が再開されます。宮廷から賃金を保障されたことで優秀な陶工や原料を集めることが出来た為、洗練された作品が生まれました。新たな技術よりもそれまでの技術を集結させたような作品が揃い、緻密な模様や濃淡の表現が可能となっています。コバルト顔料も、国産のものを用いながらも鮮やかで美しい色調の表現に成功しました。清代康煕年間で原材料の精製、製磁技術と絵付け技法の向上によって、青花磁器には次のような特色がいえる。第一は、素地や釉薬が白さを増し、丈夫になり、顔料が鮮やかになったこと。第二に、文様の線がすっきりし、青色の濃淡がはっきりと分かれ、一筆の中でも濃淡の違いが感じられるようになったこと。また、雍正年間の青花は明の成化年間のものとは少し違い、薄い顔料で文様の輪郭線を描いており、顔料に水をまぜる混水効果は採用せず、すんだ釉色や良質の薄い素地とあいまって、異なった風格をつくりあげている。

◇写真: 中国・清朝(雍正官窯) 1722年〜1735年(せいかりゅうせんぼたんもんとうそうこうめいぴん)【青花龍穿牡丹紋灯草口梅瓶・宮廷御用磁器】(日本では江戸時代後期、およそ300年前)

モンゴル帝国・元朝

【青花折枝花卉紋八棱玉壶春瓶・宮廷御用磁器】

「玉壺春瓶(ぎょっこしゅんびん)」

「玉壺春」という名前は、唐代以降の詩や詞の中に「玉壺春」や「玉壺春酒」という語句を見つけることができ、いずれも酒の種類・銘柄として記されています。古来中国では「春」字はしばしば酒の名に用いられており、古典籍の中には「玉壺春」ほかにも「土窟春」「石凍春」などの酒名が見られ、酒好きで知られる李白の詩中にも「金陵春」「大春」「老春」などの酒の名前が登場しています。「玉壺春瓶」が酒の名にちなんでつけられた器種名だとすると、その用途は酒器であったと想像されます。実際、中国元代の墓葬壁画には、宴会の場面の中で、瓶が机上に置かれたり、従者に抱えられて描き出されており、元代においては、玉壺春瓶は酒を蓄え注ぐための容器として用いられていたことが明らかになっています。下膨れの腹に細い頸、ラッパ型に開く口を持つのが特徴です。玉壺春瓶は宋代より陶磁器の新しい器形として現れ始め、宋、元の時期に広く流行し、定窯をはじめ、汝窯、耀州窯、景徳鎮窯、磁州窯といった窯場では必ずといってよいほど製作されたそうだ。元代・明代と時代が下るにつれ、すらりとしたシャープな形から太く重厚感のある形へと変化していきます。柔和な曲線が生み出す効果を充分に意識した、見事な造形感覚。その優れた造形性は強く人々の心をとらえ、元、明を経て清代に至るまで、非常に長い期間にわたって製作され続けました。

◇写真: モンゴル帝国・元朝 1271年~1368年 (せいかせっしかきもんはちりょうぎょっこしゅんびん)【青花折枝花卉紋八棱玉壶春瓶・宮廷御用磁器】(日本では鎌倉~江戸初期、およそ800年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・春秋―三国時代

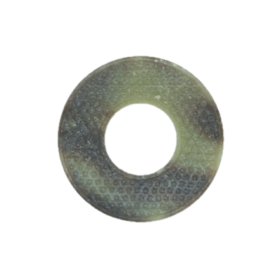

【蒲紋玉璧(谷纹玉瑗)・宮廷御用玉璧】

「玉(ぎょく)」

中国では新石器時代からはじまり現在に至るまで、「玉(ぎょく)」と総称される研磨すると美しい光沢を示す石材を非常に愛好されてきました。特に好まれたのは、ホータン(新疆ウイグル自治区和田)で産出される美しいネフライト(軟玉)で、中でも白玉(白色ネフライト)が珍重されていました。ネフライトという岩石は、宝石のヒスイ(翡翠)の一種としても知られていますが、実はヒスイと呼ばれる岩石には2種類あります。一つはヒスイ輝石(ジェダイト)、もう一つがこのネフライトです。これらはよく似ていますが異なった岩石で、硬さが違うことから、前者が硬玉、後者は軟玉と呼ばれることもあります。現在、一般に宝石の一種として珍重されるのはヒスイ輝石の方ですが、古代中国で特に珍重されたのは後者のネフライトでした。現存最古の字書である「説文解字」には、玉は「石の美にして五徳あるもの」とされ「仁、義、智、勇、潔」を持つとして説明されており、単なる鉱物としての魅力ではなく、敬意が込められた特別な存在として扱っています。また、玉の愛用された背景に「玉は神秘的な力を具えている」との認識が存在していたことが分かりました。その力とは、

(1)不老長寿になれる

(2)身が軽くなり、神仙になれる

(3)遺体の腐敗防止

(4)不吉なもの(悪霊など)を寄せつけない

(5)潤いを与える

(6)生命力の源が濃縮されている

いずれの効果も、玉が「活発な生命力の塊」と見なされた故に期待されたものであると思われます。

◇写真:中国・春秋戦国時代 紀元前770年~223年 (ほもんぎょくへき たにもんぎょくえん)【蒲紋玉璧(谷纹玉瑗)・宮廷御用玉璧】(日本では縄文~弥生時代、およそ2800年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

日本・桃山時代

【織部香合】

「織部焼(おりべやき)」

織部焼(おりべやき)は、桃山時代の慶長10年(1605年)頃、岐阜県土岐市付近で始まり元和年間(1615年-1624年)まで、主に美濃地方で生産された岐阜県を代表する陶器。美濃焼の一種ですが、志野焼の後に造られました。美濃出身の武人で千利休の弟子でもある茶人の古田織部(ふるたおりべ)の指導で創始された陶器で、歪な形、派手な文様、味わい深い暗緑色といった斬新なスタイルが特徴的です。

千利休は渋みのあるシンプルな「詫び寂び」な器を好んでいましたが、その弟子である古田織部は利休の好みとは正反対といえる好みをしており「織部好み」で作られた織部焼は、ほかの焼物にはない自由で豪快なフォルムや奇抜な文様(市松模様、幾何学模様)が特徴となっています。

安土桃山時代は南蛮貿易が盛んに行われた時代でもあり、色鮮やかな渡来品が人々の目を楽しませていた時代でもあったため、従来の茶碗とは全く違うファッショナブルな織部焼は「粋」な人々に愛されたようです。

織部焼といえば暗緑色の「青織部」が有名ですが、鉄分の多い赤土を素地とした「赤織部」、文様のない器全体を黒釉が包み込んだ「織部黒」、窓絵といわれる文様がついた織部黒ともいえる「黒織部」など10種類に分類できます。一般に「織部釉薬」といった場合は、透明釉薬に酸化銅などの銅を着色料として加え酸化焼成したものを言う。

織部焼は、江戸時代ごろまでは茶碗のほかに皿やとっくりなどの食器も盛んに作られていましたが、江戸時代以降は徐々に勢いを失い始め、1615年に創始者の古田織部が切腹したこと、寛永年間に入って古典的な青磁が復興したことの影響をうけ、姿を消してしまいました。

◇写真:日本・桃山時代~江戸時代初期 1573年~1867年【織部香盒】(およそ450年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

日本・昭和時代

「象牙彫刻」

「象牙彫刻」

象牙彫刻(ぞうげちょうこく)は、象牙(きば状に伸びたゾウの門歯)を、一般に機械または手動で鋭利な切削工具を使用して彫刻することである。象牙はゾウが生きているかぎり成長を続け,大きなものは長さ3m,重さ90kgに達する。乳白の柔らかな色調ときめの美しさにくわえて,適度な粘りがあり、欠けにくく、固すぎず柔らかすぎず適度な吸湿性があるので細かな彫刻として古くから世界各地で工芸品の素材として珍重されてきた。ヨーロッパの旧石器時代の遺物には,マンモスのきばに人や動物の像を刻み,投槍器のような道具を製作した例が多数見いだされる。エジプト,西アジア,インド,中国などに栄えた古代文明は,それぞれに独自の技法と様式を発展させ,すぐれた美術工芸品を残している。人類は先史時代から象牙を装飾的に彫刻してきたが、19世紀にアフリカの内部が開放されるまでは通常、高級品に使用される、希少で高価な素材であった。なお1990年から、アフリカゾウの象牙の国際取引はワシントン条約により原則禁止となっている。

◇写真:本象牙一本彫〔寿老神〕

象牙彫刻の巨匠【小針雅生】作

系図 高村光雲ー平櫛田中ー小針敏生ー小針雅生

略歴 象牙彫刻38年、象牙彫刻研究会を結成し

信生、樹生の代表作家の作品を世に出し

企画・造形・合作・育成と幅広い彫刻に努める。初代会長。

象牙を用いた小針雅生の作品は、実に精巧で思わずため息が出てしまうほどの美しさを持っており、多くのファンを魅了してきました。小針雅生の作品には「雅生」の文字が刻まれており、共箱と呼ばれる作品を収納する木箱と一緒になっている事が多いのが特徴です。

高麗王朝

【汝窯青磁刻花纹小盘・宮廷御用磁器】

「高麗(こうらい)王朝〔918~1392年〕」

高麗王朝になると、朝鮮半島で本格的に磁器が焼かれるようになり、青磁と白磁が焼かれました。磁器のなかでも青みがかった色の釉が使われる「青磁」を中心に進歩を遂げ、やがて「高麗青磁」と呼ばれるようになりました。この青磁はすでに高度な陶磁器焼成技術を保有していた朝鮮陶磁が、中国の浙江(せっこう)省北部に広がる五代越窯(えつよう)の影響によって始まったと考えられている。中国青磁の「秘色」と呼ばれていた青に対し、「翡色」と呼ばれる澄んだ青緑色の気品に満ちた、絶妙な青色の高麗青磁を完成させ、透かし彫りなどのさまざまな装飾が加えられるようになりました。朝鮮独特の技法である象嵌(ぞうがん)技法が発達し、高麗青磁の中心的な装飾技法となり、「陶磁器芸術の最高峰」とも言われています。象嵌とは素地に文様を彫り、その凹部に黒土と白土を埋め込んで文様を表すもので、 もともと金属の装飾技法でした。青磁象嵌が獲得した青い釉下の白黒文様の鮮明さと端麗さは、高麗青磁の声価を不動のものにしました。中でも、その美しく密やかな釉色を最大限に利用した精妙な刻文のある青磁は、最盛期の作として評価が高い。こうした高麗青磁の二大生産地として有名なのが、南西部に位置する康津(カンジン)と扶安(ブアン)です。また、線刻や彫刻などの装飾が行われた青磁も作られたほか、銅を含んだ顔料を用いることによって上品な紅色を発色する辰砂という技法や、釉下に鉄絵具で文様をあらわす青磁鉄絵も盛んに作られた。磁器らしい繊細さと華やかさ、滑らかな肌の風合いが特徴的で、朝鮮半島はもちろん中国でも「天下一」と呼ばれる名品が数多く作られた高麗青磁ですが、13世紀以降にモンゴル人の侵入が始まり、高麗青磁は高麗王朝の衰退と共にその姿を消し、実用的で大量生産にふさわしい、灰色を帯びて堅く焼きしまった姿へと変っていきました。

◇写真:高麗王朝/918年~1392年 (じょようせいじこっかもんこさかずき)【汝窯青磁刻花纹小盘】高麗王朝、朝鲜半岛古代国家之一。紀元918年,王建が王に。935年に新羅と合併し、936年に後百済を滅し“三韩統一”を実現した。高麗は今の朝鲜が都に!国土範囲は今の朝鲜半岛中南部相当。(日本では平安~室町時代,およそ1100年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・明朝

【釉里紅折枝四季花卉紋石榴尊・宮廷御用磁器】

「釉裏紅」

元代には顔料にコバルトを用いた青花のほか、銅を用いて赤く発色させた釉裏紅(ゆうりこう)も作られました。しかし、銅は気化する温度が低く、窯の中の温度が高くなり過ぎればすぐに蒸発してしまいますし、逆に低すぎれば、黒っぽくなってしまいます。また、焼成中に供給する酸素量も大変重要で、酸素を与えない還元焼成なら「赤色」に、酸素を与える酸化焼成なら「緑色」に発色します。銅を顔料に用い、焼き物を綺麗な紅色に発色させる事は大変困難な事で、元時代の釉裏紅はややくすんだ赤に発色したものが多い。西アジアとの交流が栄えた元の時代、青色に発色する「コバルト」が安価で大量に持ち込まれ「青花磁器」が盛隆を極めます。しかし、元王朝の滅亡と共に良質のコバルトの流通量が減り、仕方なくどす黒い発色の「国産コバルト」が使われました。その汚い発色に満足できなかった明初期洪武帝官窯において、試行錯誤の末に紅色の綺麗な焼き物が誕生しました。

◇写真:中国 明朝・洪武/1369〜1402年 (ゆうりこうせっししきかきもんせきりゅうそん)【釉里紅折枝四季花卉紋石榴尊・宮廷御用磁器】(日本では安土桃山時代、およそ650年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・清朝

【黄釉双龍戏珠紋素三彩大盘・宮廷御用磁器】 (康熙官窯)

皇帝専用の文様「五爪の龍」

中国の明から清時代までにおいて中国では龍の爪の数に対する明確な決まりが存在しました。

明の初代皇帝は元の規則(五爪二角の龍文が皇帝専用の文様として規定。五本の爪をもち、頭に二本の角をはやした龍が権力のシンボルとして定めた。)を踏襲し、皇帝の象徴である龍は5つの足の指(または爪)。帝国の慣習としての貴族や高級官吏へ向けられた龍は4つの爪を持つと定め、3つ爪の龍は下級官吏や一般大衆に愛用された。(様々な明朝の唐物で広く見られる)。皇帝を除いたいかなる人物でも、完全に金色な5つ爪の龍を利用するのは死罪であった。適切な爪の数や色を利用しなかった場合、罪人の一族もろとも処刑するに値する反逆罪とされた。こうした規制にも関わらず、龍文は一般庶民にも人気がありました。明末清初には密かに焼かれた民間窯製の5つ爪龍文が出回っており、乾隆帝は龍文の独占を諦める詔を出しました。

「素三彩」素三彩は、釉薬(ゆうやく)をかけずに素焼(すや)きした白磁の素地(これをビスケット地と通称する)に、直接低火度の色釉を用いて文様をあらわす技法である。深みのある色調とやわらかい描線に特徴がある。赤色釉を除いて、緑・黄・紫などの色で、絵や文様を描いたもの。怪獣が最も珍重され、大物がこれに次ぎ、花鳥は普通だがこれもまた価値は高い。素三彩の大瓶は欧米で愛好され、黒地のものをブラック・ホーソン、緑地のものをグリーン・ホーソンと称する(ホーソンはサンザシの意)。中国、明代後期に始まり、清代に盛行した陶磁器。中国清代の康熙年間(1662-1722)に多く産出された。

◇写真:中国・清朝/1661年~1722年 (おうゆうそうりゅうしゅもんそさんさいおおばん)【黄釉双龍戏珠紋素三彩大盘・宮廷御用磁器】 (康熙官窯)1662年5月4日(康熙元年~1722年12月20日康熙61年)(日本では江戸時代、およそ360年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・明朝

【五彩龍鳳紋大盘・宮廷御用磁器】(萬暦官窯)

「五彩」

五彩とは、白磁または白釉陶(はくゆうとう)に赤・青・黄・緑・紫などの釉(うわぐすり)で絵や文様を表したもの。素地に透明釉を掛けて高火度焼成した後、釉上に上絵具で図柄を描き、錦窯(きんがま)という小型の窯で再び低火度焼成した上絵付け、およびその陶磁器。1つの器に五彩と青花を併用する場合もあります。この技法は釉上着彩画法と言い、釉薬では色を付けず、絵具でなければいけません。五彩と呼ばれますが、五色のみを使っているわけではなく、単に同じ技法で焼かれているものであれば、二色でも六色でも五彩と呼びます。始まりについては、発掘調査などで元時代から生産された説が有力ですが、正確なところは現在もわかっておらず、調査が続けられています。五彩は近代に入り、多くの色彩が彩色され、色合いが鮮やかになりました。その美しさを競い合い、闘争している様子から、闘彩と呼ばれることもあります。嘉靖年間(1522~1566年)は五彩磁器の全盛期であり、色どりの様々な製品が作り出されていきました。官窯では白磁や青花磁に五彩を加えたもののほか、色地に色文様を加えた雑彩と呼ぶ濃麗五彩磁も作られました。日本では赤絵・錦手(にしきで)などと言います。硬彩。

◇写真:中国・明朝/1573年~1620年 (ごさいりゅうほうもんおおばん)【五彩龍鳳紋大盘・宮廷御用磁器】(萬暦官窯)明神宗朱翊钧的年号,明朝使用此年号共48年,为明朝所使用时间最长的年号(日本では安土時代~江戸初期、およそ450年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

モンゴル帝国・元朝

【青花鸳鸯戏水缠枝花卉紋大碗・宮廷御用磁器】

「モンゴル帝国 元朝 青花」

モンゴル人クビライの征服した帝国は北京を都とし、支配圏はユーラシア大陸全土に広がりました。モンゴル民族による交易、市場の確立は中国の陶磁器の名声を広めることになります。特にイスラム商人による陸路での行商が活発になり、福建の泉州、福州の港からの海上貿易も行われました。元王朝が領土を拡大し、イスラム圏から藍色に発色する良質のコバルトを手に入れた事により、青花(せいか)いう陶磁史上に残る画期的な発明がされました。生産が盛んになり、輸出磁器として、イスラム圏などの外国で競って求められるようになりました。青花は「青い文様」の意で、英語では「ブルー・アンド・ホワイト」、日本語では「染付」と称される。青花は釉下彩の一種であり、成形した器をいったん素焼きしてから、酸化コバルトを含む顔料で器面に絵や文様を描く。その上から透明釉を掛けて高火度で還元焼成すると、顔料は青色に発色する。西アジアから輸入されたコバルト顔料が使用されたことが分析結果から判明しており、この顔料を中国では「回青」または「回回青」(「イスラム圏の青」の意)。釉下彩の技法は、すでに唐時代の長沙窯に先例があるが、宋時代には中国陶磁の主要な技法とはなっていなかった。釉下彩磁が盛んになるのは元時代の景徳鎮窯からである景徳鎮窯は青花の技法を駆使して斬新な造形と意匠を残し、後代まで受け継がれています。元代磁器の特色の一つは大作が多いことで、径40センチを超える大盤(大皿)をしばしば見る。こうした大作主義は、輸出先である西アジアの需要に応じたものと考えられる。西アジアのイスラム圏では、円卓を大勢で囲み、大皿に盛った料理を各自が取り分けて食べる習慣があった。文様は伝統的な龍、鳳凰などのほか、人物図、牡丹唐草などの親しみやすいものが多く、大きな器面を目一杯使用して、あまり余白を残さずに文様を描き詰めたものが多い。主文様の上下や周囲に蓮弁文、如意頭文、波濤文などの従文様帯を配した構成には、西アジア美術の影響が看取される。人物文には当時の雑劇である「元曲」の場面を描かれているものが多い。

◇写真:モンゴル帝国・元朝/1271年~1368年 (せいかえんおうすいてんしかきもんおおわん)【青花鸳鸯戏水缠枝花卉紋大碗・宮廷御用磁器】(日本では鎌倉時代~江戸初期、およそ800年前)

中国・五代ー北宋朝

【北宗「官」銘双鱼紋定窯盖盒・宮廷御用磁器】(定窯)

宋朝五大名窯 「定窯(ていよう)」

定窯は河北省保定市曲陽県に位置する中国の著名な白磁窯であり、宋代には官窯となりました。宋代五大名窯の一つです。なかでも宋代から金代にかけては宮廷用器も数多く生産され、「牙白」と呼ばれる象牙のような白色(アイボリーホワイト)を特色とする優雅な定窯白磁は、皇帝はじめ士大夫などにも広く愛好されました。窯の周辺からは白磁に適した白土がとれました。今日のような純白の発色が可能になったのは、窯で燃やす薪が石炭に変わり、高温で短時間に焼き上げる技法が完成したからです。 白い素地にクリーム色がかった透明釉をかけたものと,型押しや浮彫など彫文を施して透明釉をかけたものとがあります。また金彩を施したものは,金花定窯として特に珍重される。

文様は型を用いる印花文(いんかもん)、ヘラ彫りによる刻花文(こっかもん)、浅く片切彫する劃花文(かっかもん)など種々様々だがいずれも軽快で淡い気品を醸し出している。定窯は元の時代まで脈々と続いたが次第に丁寧な作りは姿を消したため、北宋時代の作が最も評価が高いとされます。しかし残念ながら現存数がきわめて少ないです。

◇写真:中国・宋朝 960年〜1279年 (ほくそう かんめい そうぎょもんていようふたごう)【北宗「官」銘双鱼紋定窯盖盒・宮廷御用磁器】(定窯)「宋時代の五大名窯」汝窯、官窯、哥窯、鈞窯、定窯(日本では平安時代、およそ1060年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・宋朝

【双魚耳鬲式爐・宮廷御用磁器】宋朝(哥窯)

「哥窯」

哥窯の窯址は未詳である。白に近い色に発色し、器全面に貫入の入った一連の伝世品青磁を「伝世哥窯」と称している。しかし、哥窯の名は宋時代の文献には登場しない。また、「伝世哥窯」と同様の陶片は宋時代の墓や遺跡からは出土しておらず、これらの作品の正確な製作時期や製作地は未詳である。南宋時代,浙江省の竜泉窯に,章生一,章生二という2人の名工がおり,その兄の章生一が焼いた,貫入のある青磁であるといわれる。〈哥〉は兄の意味である。近年竜泉窯址が調査され,製陶の中心だった大窯付近で,南宋官窯(郊壇窯)の青磁に似た貫入のある青磁が焼かれていたことがわかった。しかし哥窯とよばれて伝世している青磁はかなり多様で,南宋官窯との判別も難しく,問題とされている。釉薬に無数のヒビ(貫入)が入っており、二重貫入で知られています。胎土と釉薬の膨張係数、収縮率の違いにより貫入を生じ、胎土の鉄分が浸み出した黒く太い貫入とやや細い貫入があるそうです。この細い貫入が黄色や赤みを帯びたものがあります。稀に金色に見えるものを「金糸鉄線」と呼び、珍重しています。偶然ではなく、意図的に作られたようです。また、胎土に鉄分があるため、釉薬の薄い部分が黒くなる。瓶の口、畳みつきがやや黒くなる。「紫口鉄足」と呼ばれています。追記

では何故こんなヒビだらけの陶磁器ができたかと言うと、こういう話が明時代の文献に残されています。南宋の初期、中国の龍泉県には章一と生二と言う二人の腕の立つ陶工がいました。

二人は実の兄弟でしたが、特に兄の章一の作る青磁の評判は高く、弟の生二はそれに嫉妬を感じていました。「兄の焼く青磁はどうしてあんなに素晴らしいのか?」疑問に思った弟の生二は、まだ完全に焼き終わっていない窯を開けて内部を覗き込みその秘訣を盗もうとします。しかし、窯を開けた事で一気に外気が流れ込み、温度変化に敏感な焼き物は本来焼き上げたかった姿とは全く違うヒビだらけの変わり果てた姿になりました。その失敗作を見つけた兄の章一はそのヒビに深い味わいがある事に気付き、それを再現します。そして兄の窯は更に人気となりました。弟の生二もその後修行を重ねたいそう綺麗な青磁を焼く「龍泉窯」という窯を創設し南宋から明時代にかけて国内国外に流通した膨大な量の青磁を焼いた「中国一の青磁窯」となるのです。

◇写真:中国・宋朝 960年〜1279年 (そうぎょじれきしきろ)【双魚耳鬲式爐・宮廷御用磁器】(哥窑)「宋時代の五大名窯」汝窯、官窯、哥窯、鈞窯、定窯(日本では平安時代、およそ1060年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

モンゴル帝国・元朝

【紅斑紋鈞窯碗・宮廷御用磁器】(钧窯)

「鈞窯」

中国、宋元時代の名窯。鈞州と呼ばれた河南省禹県を中心に,宋・元時代以降華北各地で焼造された。青みのある失透性白釉のかかった陶器の総称。青い釉薬は、日本では「澱青釉」、中国では「天青(てんせい)」と呼ばれている。釉薬に硅酸(けいさん)分が多く含まれる成分を加えることで白濁させる。さらにその上に、銅を主成分とする釉薬を施して、杯の内外面に紫紅色の斑文を作り出している。これらの釉薬は鈞窯に特徴的な技法である。澱青釉と紫紅斑の織りな定形で抽象的な文様は、まるで天体望遠鏡で覗いた星雲の様に幻想的である。作風によって宋鈞窯,元鈞窯などと区別されることがある。近年,禹県県城内の八卦洞に窯址が発見され,昔から非常に珍重されてきた紅紫釉のかかった上質の鈞窯植木鉢,水盤の類が,そこで製作されたことがわかった。器形には鉢,碗,皿,香炉,壺,瓶,植木鉢などがある。

◇写真:モンゴル帝国・元朝(钧窯)1271年~1368年 (こうはんもんきんようわん)【紅斑紋鈞窯碗・宮廷御用磁器】(日本では鎌倉時代~江戸初期、およそ800年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

中国・清朝

【窑变釉寿桃紋抱月瓶・宮廷御用磁器】(乾隆官窯)

「清朝乾隆年製」

女真族出身のヌルハチが1616年に満州で建国し、1644年から1912年までの中国大陸とモンゴルを支配した征服王朝・清(しん)。その期間は268年間で、時期や長さだけで見れば、日本の江戸時代(1603~1868年=265年)に似ている。そんな清の最盛期が、第6代・乾隆帝の時代だ。乾隆帝は12代にわたって続いた清の歴史のなかで60年もの長期政権を布き、生没年も1711~1799年と、数えで89歳の長寿に恵まれた。乾隆帝時代は1736年から1795年までの60年間にも及ぶ長期政権でした。乾隆帝は、清朝の歴代皇帝の中でも、とにかく異様なまでの芸術・骨董好きで特に有名です。清朝時代いや中国史の中で最も華やいだ時代と呼ばれ、各種文化や芸術が究極まで高められました。それまでの中国陶磁器史の全ての分野において、最高の焼き物が焼かれたと言って過言ではないでしょう。白磁、青磁、青花磁、五彩磁、粉彩磁、豆彩磁、とにかくありとあらゆる焼き物が最高の技術をもって焼かれています。そういう陶磁器全盛の乾隆帝期において、更に陶磁器に関して特筆すべき特色がいくつかあります。一つは、乾隆帝のひたむきな古陶磁器収集への情熱です。特に現在、宋代の神品と呼ばれ、故宮博物院などに収蔵されているような陶磁器には、乾隆帝がその権力に任せ収集したものが少なからず含まれています。乾隆帝は、その中でも特に気に入った古陶磁器の裏面などに、自らが作った題詩を掘り込んでいます。数多くの漢詩を作る詩人の素養もあり、中国の伝統的な文学を奨励しました。また、すでに300年前の清時代、当時最大の権力者であった皇帝ですら宋時代の一級陶磁器は収集困難でした。そんな宋磁への憧れから、乾隆帝期には宋の名窯の倣品(完璧にコピーした品)がたくさん製作されており、それはそれで大変高価なものとなっています。政治的にはそれまでの国庫を使い果たした乾隆帝でしたが、陶磁器的には逆に膨大な『財産』を現代に遺してくれたのが乾隆帝でした。乾隆年製とは「大清乾隆年製」と呼ばれ、乾隆帝が在世時に作られた陶磁器の裏に入れられた銘です。乾隆とは、清の第6代皇帝 高宗(弘暦)の在世時の元号で皇帝は元号+帝で呼ばれています。中国(清)の文化や芸術を愛していた乾隆帝は多くのコレクションを残していて、文化や芸術的にも発展を遂げた時代といえます。

◇写真:中国・清朝(乾隆官窯)1736年〜1796年 (ようへんゆうじゅとうもんほうげつびん)【窑变釉寿桃紋抱月瓶

・宮廷御用磁器】(日本では江戸時代後期、およそ300年前)※詳細写真は写真をクリックすると見れます※

アクセス

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目26番21号 TOMIビル5階

TEL:052-541-2696

営業時間:9:00~17:00 (入館16:30まで)

休館日:土日祝(但し、貸切・事前予約・特別開館日は開館)

※ 特別開館日に関しては新着情報をご確認ください。

※ 休館日に入館をご希望する方は必ず事前(3日前)にお電話にて

ご予約いただきますようお願いいたします。

※ 特別貸切のご予約がない時に限り予約を受け付けております。

[ アクセス ]

JR名古屋駅より徒歩3分、大名古屋ビルヂング裏。

地下鉄名古屋駅4番出口、「ユニモール」地下街2番出口よりすぐ。

駐車場のご案内

TOMIビルタワーパーキング

一般料金 15分 300円

名駅徒歩3分!平日・土曜は99%入庫可能です!※日曜定休

ハイエース、アルファード、ハリアー等の規格サイズは場内にて

お預かりが可能ですので、常駐スタッフに御声掛けください。

[ お得な駐車場回数券について ]

1枚15分/300円 10枚 2,700円

1枚15分/300円 20枚 5,000円

[ 駐車場営業時間 ]

平日 8:00~20:00

土・祝日 9:00~20:00